我国最为世界上城市隧道数量最多、建设规模最大的国家,隧道在城市交通中发挥的作用越来越大。然而隧道建设周边环境复杂、内部空间狭窄,近似封闭。当车辆驶入时,由于光照、环境、空气等变化,极易引发危险驾驶等安全事故。传统隧道信息化建设不足,导致隧道安全风险感知薄弱、应急救援效率低下等问题日益凸显。如何借助数字孪生技术加强隧道安全风险感知、构建智慧隧道监管运营非常关键。

数字孪生隧道综合监控以三维地理信息引擎为基础,结合隧道建筑模型,通过对接隧道视频系统、智能感知设备等,实时监测隧道内的交通、车辆、环境状况,精准识别隧道交通事故、交通违章、火灾、隧道病害等事件,及温湿度、风速、照明、烟雾等异常指标,并及时发布预警。确保操作人员频繁手动控制的问题得到解决,也可以在实景基础上进行沉浸式浏览,对隧道内车辆、设备、环境一体化综合监控呈现。

数字孪生隧道事件管理当目标车辆行驶至隧道入口标定区域时,数字孪生技术系统将自动识别从车牌、车型及车辆温度等多种车辆信息,并与该车辆进行信息绑定。同时,隧道全覆盖的激光雷达将在三位高精地图完成车辆的数字孪生并实时捕获车辆在隧道内全过程的动态行驶信息,对目标车辆的异常驾驶行为进行主动监测。对于行驶在隧道内的突发明火车辆,安装在洞壁的多普勒式移动火灾检测器将在5秒内实现移动车辆的火情感知,向系统推送实时的事件证据与视频信息,并联动触发指挥调度模块,向明确指挥人员事件处置流程。规范的事件处置流程,能有效指导监控人员进行信息上报,同时指挥调度模块将从系统内海量的控制预案中自动匹配出最适合的设备联动控制预案,向指挥人员提供预案的一键下发功能,极大程度避免了误操作的可能,也缩短对设备的操作时间。数字孪生隧道警力调度数字孪生技术在城市隧道交通三维地理信息场景中,数字孪生系统可发挥出警用装备部署等作用,而且还可以根据城市实际情况,采用不一样的应用方案,以此解决不同需求的警力应用。助力城市实现资源部署、资源定位查看、构建城市隧道三维场景指挥沙盘等,也是系统产品的一大价值。数字孪生隧道设备可视化管理数字孪生技术对隧道内所有机电设施、智能感知设备进行可视化监管,实时监测设备运行状态,并根据隧道内通风、照明需求远程控制设备状态。同时,基于设备运行监测数据进行节能管控。

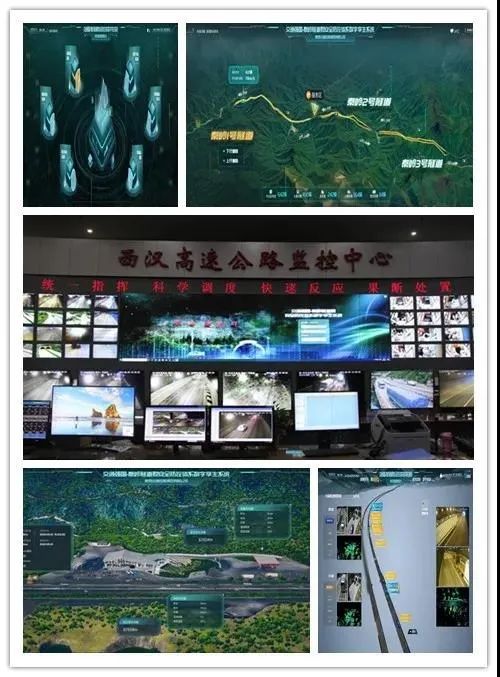

全国首个体系完整的“隧道群安防体系数字孪生平台”落地陕西

由陕西交控科技发展集团陕西高速公路工程试验检测有限公司负责总体实施的交通强国项目——“秦岭隧道群安全防控数字孪生系统”一期工程建设完成。这是全国首个体系完整的“隧道群安全防控体系数字孪生平台”。

项目总体建设目标是“构建一套创新型隧道群安全风险管理机制,打造一套隧道群主动防控及智能管控系统,建设一个全国应急救援示范中心,申请一个野外科学观测研究基地”,计划分5年建成。一期建设取得的车道级交通流感知控制、数字孪生平台、智能感知系统、应急管控技术等成果对于提升公路运营管理效能,增强安全防控能力,提升交通行为分析能力,助力智慧交通发展应用前景巨大。下阶段,将进一步开展相关研究工作,将秦岭安防体系建设覆盖至西汉高速全线隧道,创建一套国际先进的隧道群安全防控体系,提炼可复制推广的经验,辐射全省,推向全国。

小编有话说:

隧道多建设于山岭区域,所处环境复杂,且内部空间狭窄、近似封闭,当车辆驶入时,光照的变化、环境空气的变化、危险驾驶行为等极易引发安全事故。同时,由于隧道信息化建设不足,导致隧道安全风险感知薄弱、应急救援效率低下,易酿成严重后果。因此,加强隧道安全风险感知、构建智能化隧道监管非常关键。

目前,多个省市的《交通强国建设纲要》和《十四五交通运输规划》中,也明确提到了隧道的相关发展建设内容,主要包括交通感知网络覆盖,全要素、全周期数字化,运行情况实时监测,安全风险预警和管控等。

为保障城市公共交通平稳有序运行,提升公共交通服务品质与可持续性,南昌市强化财政资金保障、创新管理机制,全力支持南昌市公共交通事业健康、可持续发展。2025年,南昌市已累计向南昌轨道交通集团和南昌公共交通运输集团拨付运营补贴5.98亿元,有效推动轨道交通与公交网络的安全、稳定、高效服务。 为实现相关资金使用的规范性、安全性和有效性,南昌市聚焦机制创新,引导建立和完善轨道、公交成本规制办法,支持开展城市轨道交通服务质量评价、南昌轨道交通运营成本规制审计、南昌地铁1、2号线延长线初期运营前安全评估及公交配套衔接方案编制经费等配套事项,不断推动公共交通服务提质增效。(熊孝慧 洪观新闻记者 邬靓)