6月8日,中建二局三公司承建的长春地铁6号线项目”筑诚一号”盾构机实现双线贯通。盾构区间为前进大街南站至南湖中街站,全长1048米。

长春地铁6号线全长29.7公里,西起双丰站,东至长影世纪城站,预计于2024年末开通运营,是城市南部的东西向填充线,也是中心城区南部的联络线。全线通车后,将有效发挥轨道交通对城市空间发展的带动作用,强化经济的整体性和流动性,推动城乡经济增长,为建设长春市”双心、两翼、多组团”的城市空间结构提供强有力的交通基础。

在1048米的掘进过程中,盾构机遭遇了难题。项目负责人蔡吉泉介绍,自始发井开始,上部地层均为粉质黏土层,项目技术团队将施工现场条件与施工技术充分结合,制定合理施工参数,及时跟进过程施工掘进参数。在刀盘背部设计4根主动搅拌棒,前盾隔板设计2根被动搅拌棒,提高土仓内渣土的流动性,定时检查刀具磨损情况,对地面沉降实施动态监测。

通过临近结构盾构施工过程变形调控研究,建立了考虑地下水的临近建筑盾构施工三维模型,模拟现场掘进,计算得到地表横向沉降槽和沉降时程曲线,按照有无地表建筑条件下进行对比,得到最优方案,顺利穿越多处敏感建筑物。

为防止地下水流失、开挖面坍塌的产生,项目施工人员将始发、接收端头长度加固8米、盾构隧道结构上下左右每侧宽度各加固3米,在端头加固范围外侧及中部布置3口降水井。加固完成后,进行钻孔取芯试验,检测出的加固区无侧限抗压强度不小于1.0MPa,渗透系数各方向均小于10-7/cm/s,极大提高施工过程的安全性。

针对项目施工环境属于高纬度寒冷地区、浅埋地下水条件下临近深水塘地铁区间暗挖等一系列困难点,在施工过程中,项目创新团队与哈尔滨工业大学科研团队强强联合,智慧打造全国首例组合式施工工法——”明挖顺作法+局部盖挖逆作法+预制拼装法”。该工艺相较传统的”先挖开地面到底,再由下往上逐层建设”地铁施工方式,切实提高建设效率20%,劳动力投入减少近10成,减少对交通和环境的影响。

项目团队在施工过程中深入贯彻科技创效的理念,总结施工关键技术,目前已受理发明专利2项、授权实用新型专利4项、受理实用新型专利2项,申报发明专利5项,申报实用新型专利5项。

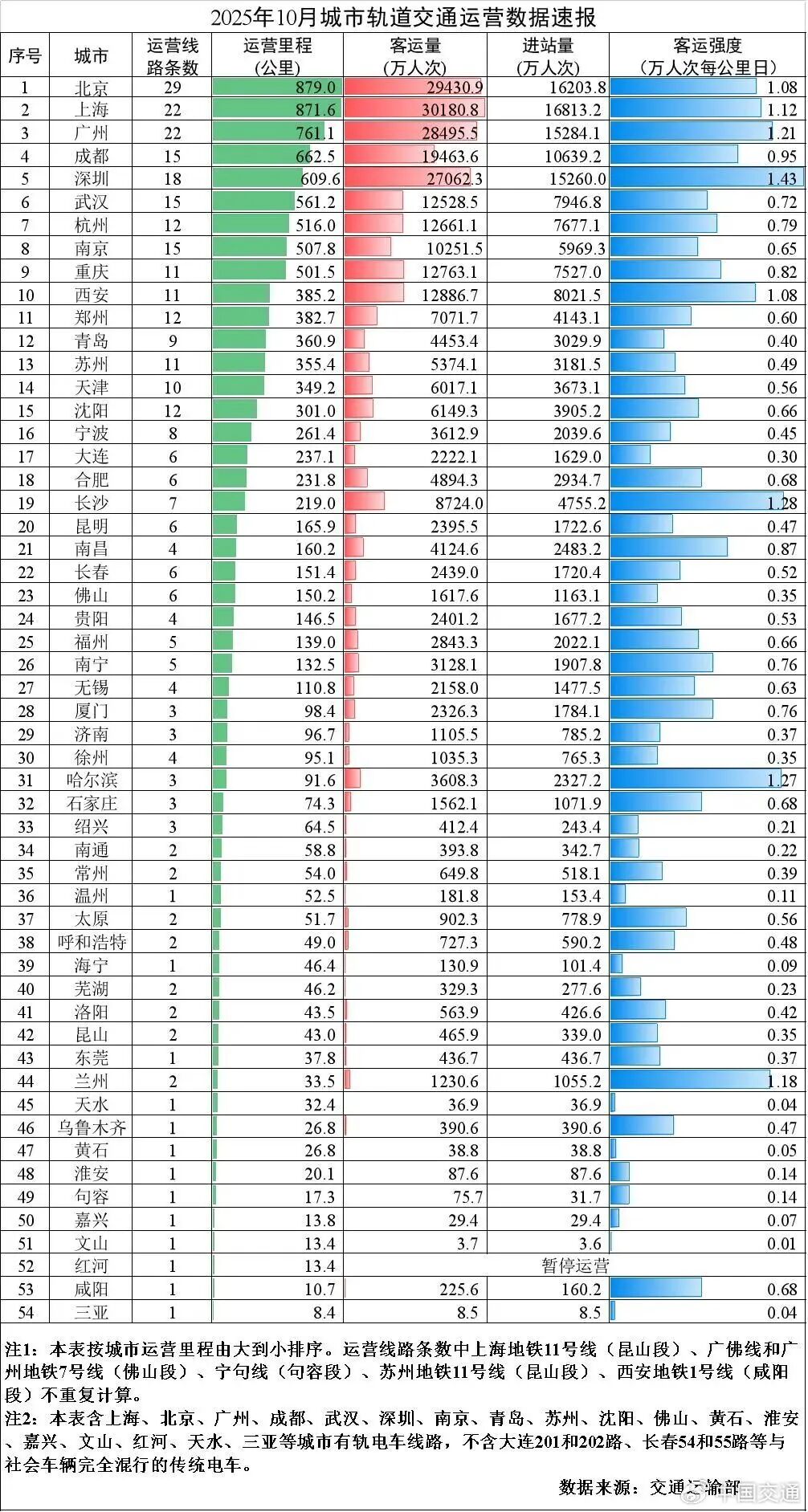

轨道交通展消息 根据提供的2025年10月中国城市轨道交通运营数据,以下进行深入分析。分析将涵盖总体运营规模、客运量变化、运营效率、系统类型对比、进站量与客运量关系、运营管理等方面,并结合数据揭示趋势和隐含问题。 1. 总体运营规模 城市覆盖与网络扩展:2025年10月,全国54个城市开通运营城市轨道交通,线路333条,运营里程达11330.5公里。这表明中国城市轨道交通网络已非常庞大,覆盖了绝大多数主要城市,成为城市公共交通的骨干。 客运量巨大:月客运量28.2亿人次,进站量16.8亿人次,日均客运量约9096.77万人次。开行列车376万列次,平均每日开行约12.13万列次。这些数字凸显了城市轨道交通在日常通勤中的关键作用,有效缓解了城市交通压力。 无新开通线路:本月无新开通线路,但运营里程环比可能有所增加(计算显示环比增加约474公里),可能源于现有线路的延伸或调整,而非全新线路投入运营。 2. 客运量变化趋势 环比增长显著:客运量环比增加1.3亿人次,增长4.8%。这种短期增长可能受季节性因素影响,如10月黄金周假期带来的出行需求增加,或经济活动的短期复苏。 同比增长放缓:客运量同比增加0.5亿人次,增长1.8%。同比增长率较低,可能反映市场接近饱...